CENTRE D'ETUDES HISTORIQUES - 11270 FANJEAUX

Famille et parenté dans la vie religieuse du Midi (XIIe-XVe s.)

Cahier 43.

Présentation générale

Depuis plus de trente ans, l’étude de la famille et de la parenté, dans tous leurs aspects, constitue l’une des principales thématiques de la recherche en Histoire et en particulier chez les médiévistes.

A travers les ouvrages récents des médiévistes on retrouve nécessairement des notions fondamentales : alliance et échange, héritage lié certes au patrimoine économique mais aussi à la prise de conscience d’une commune ascendance, solidarité organisée pour la survie d’une « maison » comme pour la conquête et la conservation d’un pouvoir, stratégie susceptible de transgresser des normes établies… Des modèles émergent, et d’abord ceux qui tirent leur origine de l’Écriture sainte, commentée et enseignée par les gens d’Église : les apocryphes y ont leur place a côté des textes qui font autorité.

L’essor de la prédication contribue à les vulgariser auprès des laïcs et pas seulement ceux de l’élite sociale et politique. Si cette recherche privilégie d’abord le groupe, à commencer par la « cellule conjugale », elle a su également valoriser le rôle de l’individu. L’enfant, garçon ou fille, occupe une place importante dans les travaux les plus récents ; le père n’est plus seulement considéré dans sa représentation de l’autorité, l’épouse, la mère sont sorties de la vision simpliste qui les cantonnait dans la procréation et la soumission.

Le 43e colloque de Fanjeaux a transporté l’ensemble de cette thématique dans des pays méridionaux de l’Occident chrétien, de la Catalogne à la Provence, du Toulousain à l’état pontifical d’Avignon, entre le XIIe et le XVe siècle, où se retrouvent clercs et laïcs, ce qui permet de mieux apprécier le rôle exact des options religieuses.

Sommaire

Introduction, pp. 7-12. Julien Théry.

I. CONCEPTIONS, REPRESENTATIONS ET MODÈLES DES LIENS FAMILIAUX

• Familia-domus : étude sémantique et historique, pp. 15-30.

Claude Carozzi.

• Famille et parenté dans la chronique de Geoffroy de Vigeois… Geoffroy généalogiste, pp. 31-64.

Jean-Loup Lemaître.

• Parenté et fraternité monastique dans les miracles posthumes de saint Honorat (Vita sancti Honorati, BHL 3976, fin XIIIe siècle), pp. 65-78.

Eliana Magnani.

• Reconquête de l’espace, mariage et parenté spirituelle dans le cycle des Narbonnais, pp. 79-106.

Denis Collomp.

• Généalogie et histoire des rois mages : les origines légendaires de la famille des Baux (XIIIe-XVe siècle), pp. 107-154.

Germain Butaud.

• Hérésie et conception du mariage au XIIe siècle, pp. 155-187.

Huguette Taviani-Carozzi.

• Famille du Christ et pastorale familiale dans la Vita Christi de Francesc Eiximenis, pp. 189-207.

Paul Payan.

• De l’éducation des filles (et des épouses) aux mères comme éducatrices des enfants selon Francesc Eiximenis, pp. 209-240.

Xavier Renedo.

• Les personnes âgées et leurs familles d’après quelques prédicateurs méridionaux des XIIIe et XIVe siècles, pp. 241-261.

Anne-Laure Lallouette.

II. LES STRUCTURES FAMILIALES ET LEURS IMPLICATIONS RELIGIEUSES

• Le mariage dans la société arlésienne, pp. 265-286.

Louis Stouff.

• Liens familiaux à l’heure de la mort : les testaments avignonnais au siècle des papes, pp. 287-314.

Anne-Marie Hayez.

• Familles universitaires méridionales (XIIIe-XVe siècles, pp. 315-327.

Jacques Verger.

• Sans famille. Orphelins et enfants abandonnés, pp. 329-347.

Daniel Le Blévec.

• Famille et hérésie, XIIIe-XIVe siècles, pp. 349-372.

Jacques Paul.

• Mariages, conversions, ruptures dans l’aristocratie juive et néophyte aixoise (XVe-XVIe siècles), pp. 373-395.

Danièle Iancu-Agou.

Conclusion, pp. 397-407. Huguette Taviani-Carozzi.

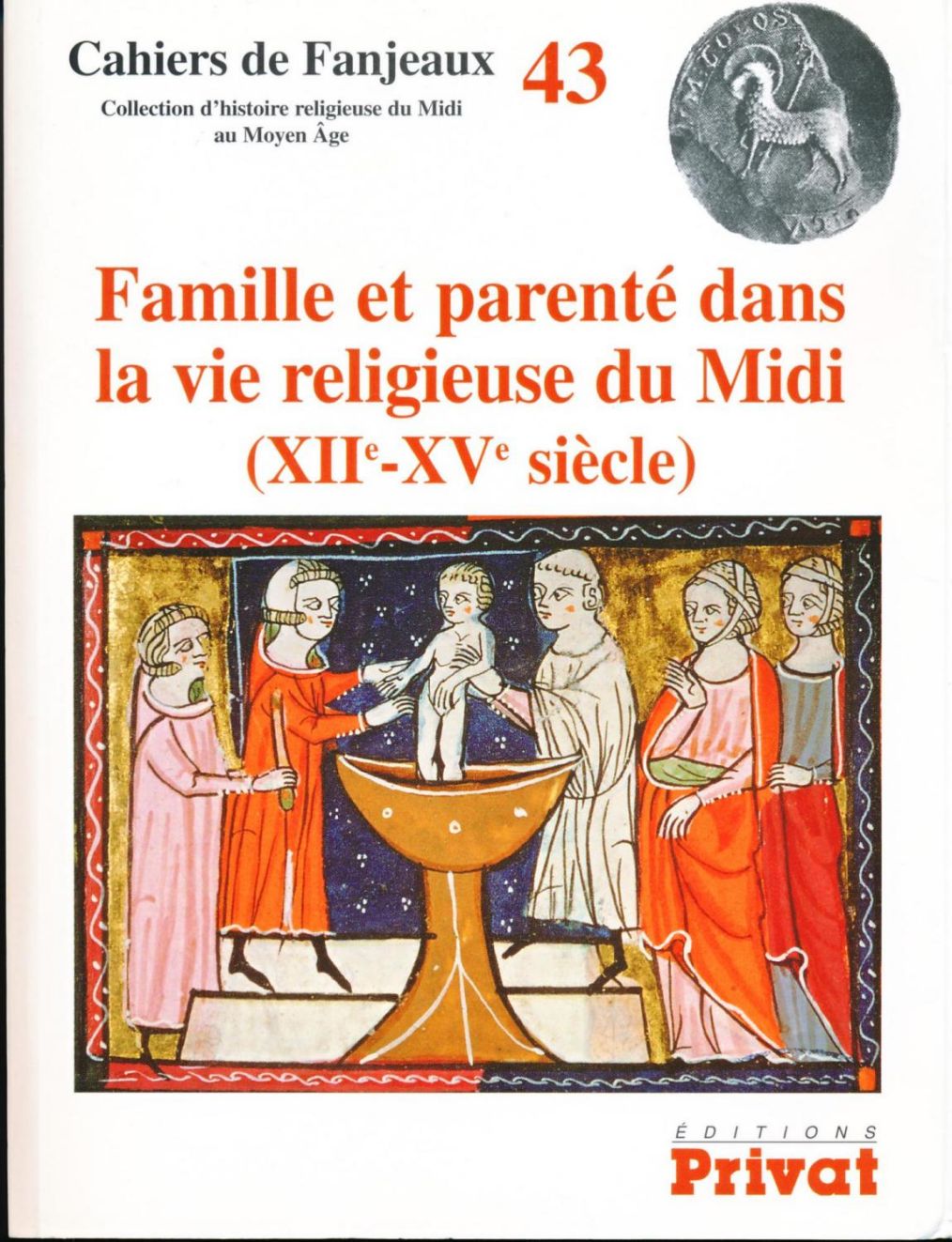

Illustration de couverture :

Décret de Gratien, manuscrit toulousain, 1300-1350 (BM Amiens, ms 355, fol. 316). Baptême (miniature au début de la cause 30, qui traite de la parenté spirituelle). Cliché CNRS-IRHT/Bibliothèques d’Amiens Métropole.