CENTRE D'ETUDES HISTORIQUES - 11270 FANJEAUX

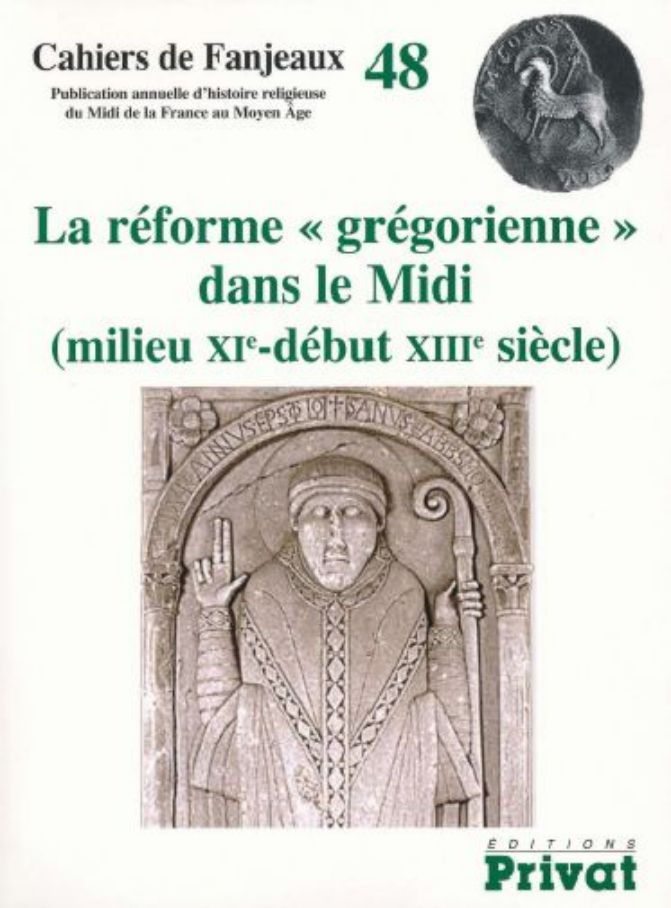

La réforme "grégorienne" dans le Midi

Cahier 48.

Présentation générale

La réforme traditionnellement dite «grégorienne» du nom du pape Grégoire VII fait aujourd’hui l’objet d’approches nouvelles, soulignant le tournant considérable qu’elle représente tant pour l’Église que pour la société, ainsi que la nécessité d’appréhender ce changement dans la longue durée. du milieu du XIe siècle au début du XIIIe siècle.

Les actes du 48e colloque de Fanjeaux rassemblés dans cet ouvrage s’efforcent de mesurer l’ampleur de ce tournant, ses contours et ses limites dans un vaste Midi s’étendant de la Provence au Bordelais, en passant par l’Auvergne, le Languedoc et le Quercy, mais aussi la Sardaigne. Trois aspects principaux y sont envisagés : l’idéologie de la réforme, les acteurs de la réforme et les mutations de l’institution ecclésiale, la portée de la réforme sur les pratiques sociales et l’exercice de la domination seigneuriale.

Sommaire

Pour une redéfinition de la « réforme grégorienne ». Eléments d’introduction, pp. 9-38. Florian Mazel.

I. REPENSER L’ECCLESIA : IDEOLOGIE ET ECCLESIOLOGIE

• L’écriture hagiographique en Gallia méridionale à l’époque grégorienne (XIe-XIIe siècle), pp. 41-80.

Rosé Isabelle.

• Géraud de Braga (+ 1108) : la problématique Vita d’un moine-évêque grégorien entre Moissac et Braga, pp. 81-111.

Patrick Henriet.

• Le vocabulaire de la solitude et la réforme chez les grandmontains, pp. 113-129.

Gabriel de Carvalho Godoy Castanho.

• Les archevêques d’Arles, l’hérésie et la centralisation romaine (milieu XIe-début XIIIe siècle) , pp. 131-155.

Uwe Brunn.

• Architecture, liturgie et idéologie de la réforme en France méridionale, pp. 157- 178.

Pascale Chevalier, Alain Rauwel.

II. 1. REMODELER L’ECCLESIA : LA REFORME EN ACTION

• L’action des légats. Le cas Amat d’Oloron (vers 1073-1101), pp. 181-207.

Benoît Cursente.

• Les grégoriens et les élections épiscopales. L’exemple emblématique d’Hugues de Die , pp. 209-256.

Laurent Ripart.

• Réforme, romanisation, colonisation ? Les moines de Saint-Victor de Marseille en Sardaigne (seconde moitié du XIe s.-première moitié XIIe siècle), pp. 257-310.

Michel Lauwers.

• Réforme et épiscopat en Provence. Etude comparée des cas de Gap et de Sisteron au milieu du XIe siècle, pp. 311-342.

Jean-Hervé Foulon.

• L’épiscopat au crible de la réforme dans les provinces d’Arles, Aix et Embrun au XIIe siècle, pp. 343-392.

Thierry Pécout.

• Chanoines et réformes canoniales dans les pays rhodaniens, pp. 419-443.

Yannick Veyrenche.

• L’archevêque et les communautés canoniales en Bordelais à l’époque de la réforme grégorienne (1079-1145), pp. 393-418.

Frédéric Boutoulle.

II. 2. REMODELER L’ECCLESIA : INVESTIR LE MONDE

• Le domaine de l’apôtre. Droit de saint Pierre et cens de l’Eglise romaine dans les provinces d’Aix, Arles et Narbonne (milieu XIe-fin XIIe siècle) , pp. 447-494.

Fabrice Delivré.

• Réforme grégorienne et administration par l’écrit des patrimoines ecclésiastiques dans le Midi de la France (Xe-XIIIe siècle), pp. 495-522.

Pierre Chastang.

• Un revival de la paix de Dieu ? Les paix diocésaines du XIIe siècle dans le Midi, pp. 523-558.

Damien Carraz.

• Transferts d’églises et recomposition seigneuriale dans le diocèse de Clermont (Basse-Auvergne, IXe-début du XIIIe siècle), pp. 559-580.

Emmanuel Grélois.

• Transferts d’églises, de dîmes et recomposition des seigneuries en Languedoc (vers 1050-vers 1200), pp. 581-602.

Didier Panfili.

Conclusion, pp. 603-619. Dominique Iogna-Prat.

Illustration de couverture :

L’abbé Durand de Bredons, évêque de Toulouse. Pilier du cloitre de Moissac. ©E. Bouillon, service patrimoine Moissac.